c/x выставки россии

Сады — 2013Огород. Сад. Загородный дом. Садово-парковый дизайнОгород. Сад. Загородный дом. Садово-парковый дизайн

Сады — 2013Огород. Сад. Загородный дом. Садово-парковый дизайнОгород. Сад. Загородный дом. Садово-парковый дизайн

Сады — 2013Огород. Сад. Загородный дом. Садово-парковый дизайнОгород. Сад. Загородный дом. Садово-парковый дизайн

Сады — 2013Огород. Сад. Загородный дом. Садово-парковый дизайнОгород. Сад. Загородный дом. Садово-парковый дизайн

Агроферма - 2014Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2014Агрофорум "Волгоградский Фермер"Агрофорум "Волгоградский Фермер" - 2014

Зерно-Комбикорма-Ветеринария - 2014Агрофорум "Волгоградский Фермер"Агрофорум "Волгоградский Фермер" - 2014

Агропромышленный Форум Юга России - 2014Золотой улей Сибири. Семена Сибирской дачи - 2014Широкая масленица - 2014

Агропромышленный Форум Юга России - 2014Золотой улей Сибири. Семена Сибирской дачи - 2014Широкая масленица - 2014Дача. Сад. Огород. Усадьба - 2014Продэкспо. Продмаш - 2014

Агропромышленный Форум Юга России - 2014Золотой улей Сибири. Семена Сибирской дачи - 2014Широкая масленица - 2014Дача. Сад. Огород. Усадьба - 2014Продэкспо. Продмаш - 2014

Золотой улей Сибири. Семена Сибирской дачи - 2014Широкая масленица - 2014Дача. Сад. Огород. Усадьба - 2014Продэкспо. Продмаш - 2014

Агропромышленный форум: Агрокомплекс - 2014Агропромышленный комплекс. Продукты питания. Тара. Упаковка. Этикетка - 2014

Агропромышленный форум: Агрокомплекс - 2014Агропромышленный комплекс. Продукты питания. Тара. Упаковка. Этикетка - 2014Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация - 2014Дом и Сад. Moscow Garden Show - 2014

Агропромышленный форум: Агрокомплекс - 2014Агропромышленный комплекс. Продукты питания. Тара. Упаковка. Этикетка - 2014Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация - 2014Дом и Сад. Moscow Garden Show - 2014

Агротехнологии - 2014Биотехнология и качество жизни - 2014Весенняя Ярмарка - 2014Интерфуд - 2014Пищевая индустрия - 2014

Сельское хозяйство

|

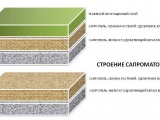

Новые разработки Центра по сапропелю в области почвообразования дают возможность перспективы восстановления истощенных и техногенно нарушенных земель, создания плодородного слоя и зеленых лесных массивов, земледелия в пустынях и на засоленных территориях. Такая возможность появилась с созданием капсульного сапропелевого почвообразователя. Разработана технология его производства и внесения в различные типы восстанавливаемых почв или вновь образующихся плодородных территорий. Капсульный почвообразователь из сапропеля интересен не только как материал, образующий плодородный слой земли, но и как укрепляющий ее от эрозионного разрушения, защиты от накопления в ней тяжелых металлов и радионуклидов, препятствующий засолению и выветриванию субстрат. Пригоден для удобрения и повышения гумуса в почвах, созданию оазисов в пустынных районах, озеленения городов и паркостроения на засоленных и «бедных» почвах, выращивания сельскохозяйственных культур на истощенных землях. Технология производства почвообразователя основана на свойствах сапропеля удерживать в себе молекулярную воду, равномерно во времени и в пространстве распределять ее и удобряющие растения элементы, сорбировать на себе радионуклиды и тяжелые металлы, не давая им усваиваться растениями, препятствовать диффузии солей из окружающего пространства к корневой системе саженцев. Капсула сапропелевого почвообразователя выполняется из двух оболочек по принципу наслоения пирога – «друг на друге» или «друг в друге» . В зависимости от требований и задач почвообразования применяют ту или другую схему производства. Так, например, для выращивания сельхозкультур и площадного травяного озеленения на техногенно нарушенных или пустынных землях применяют сапропелевый почвообразователь произведенный по технологии «друг на друге», для озеленения, садоводства или растениеводства на засоленных землях целесообразным является сапропелевый почвообразовтаель в капсулах «друг в друге». Центр по сапропелю предлагает заинтересованным структурам полный пакет услуг и оборудование для производства капсульного почвообразователя из сапропеля, осуществляет поисковую оценку сырья для данного бизнеса, разрабатывает способы и адаптирует технологию внесения производимого почвообразователя в различные виды земель в различных климатических и природных зонах. Предварительные натурные исследования показали эффективность применения сапропеля в виде капсул для почвообразования на Ближнем Востоке в Иордании в окрестностях города Акабу. Хорошие результаты применения капсул «друг в друге» получены на экспериментальном участке по городскому озеленению на засоленных площадях города. Астаны (Казахстан) и созданию вокруг него зеленых коридоров и лесопосадок. В данном случае нами разведаны и уже осваиваются два месторождения сапропеля. необходимого для производства капсульного почвообразователя. Оборудование производства занимает незначительные площади и не требует высокой квалификации специалистов. Технологическая схема по производству и применению сапропеля в капсульном образовании почвенного плодородного слоя имеет два варианта ее осуществления. По первому - на месторождениях сапропеля осуществляют добычу сырья, его обезвоживание до требуемых значений, подготавливают компоненты (составляющие) капсул, доставляют их на место использования, в специально оборудованном цеху производят из компонентов готовые капсулы и вносят их в землю. По второму варианту – необходимого компонентного состава капсулы почвообразователя изготавливают на месте добычи сырья, доставляют их в район использования и вносят готовыми в землю. После внесения капсул такого сапропелевого почвообразователя требуется полив. Развертывание бизнеса по производству данного вида продукции во времени занимает около 8 месяцев. Основной составляющей производственного цикла является поиски и оценка сырья, необходимого для изготовления капсульного почвообразователя. По времени это занимает до 2,5 месяцев. Состав оболочек капсул почвообразователя из сапропеля различный, находится в зависимости от территории применения и природно-климатической зоны ее расположения, состава и свойств улучшаемых или вновь создаваемых земель, от того, что будет произрастать в данной местности. От последнего во многом зависит и размер капсул почвообразователя. Например, для создания лугового ландшафта с травяным покрытием производят и применяют капсулы размером до 120 мм в диаметре, для кустарниковых насаждений – до 800 мм, для деревьев – до 1800 мм. Для засоленных почв используется почвооразователь «друг в друге», когда внешняя оболочка капсулы сорбирует на себе соли, не дает их проникновению во внутреннюю часть, которая вмещает в себе семена или саженцы растений, дает им удобрения и воду, способствует росту и развитию корневой системы. Для пустынных и обедненных земель используется капсулы «друг на друге». Верхний слой капсулы служит предохраняющим семена и растущую корневую систему растения от перепадов температур, гумусообразующим субстратом, удерживающим воду в молекулярном виде и препятствующим ее испарению из нижнего слоя. В нижнем слое капсулы размещаются удобряющие растение микро- и макроэлементы, вода, семена или саженцы растений. Центр по сапропелю при желании заказчика берет весь комплекс работ по открытию данного вида бизнеса «под ключ». Для заинтересованных лиц и предприятий Центр по сапропелю готовит комплект технологической документации и оборудования по производству капсульного почвообразователя из сапропеля применительно к различным условиям рекультивации, восстановления, укрепления или создания продуктивных почв и земель. Работы по организации бизнеса подразделяются на 5 этапов: 1. полевые оценочные и камерально-лабораторные работы и анализы почв рекультивируемых земель или вновь создаваемых территорий, разработка рецептуры и дозировки почвообразователя, 2. поисково-оценка и геологическая разведка месторождений сапропелевого сырья, 3. проект производства капсульного почвообразователя из сапропеля, 4. поставка, монтаж оборудования по спецификации проекта, обучение персонала, 5. проект рекультивации земель капсульным сапропелевым почвообразователем с разработкой технологической и компонентной карты. Все работы выполняются по договору и календарному план-графику. Обычные сроки поставки услуг и оборудования по комплексу – не более 1 года. Стоимость подготовительных и проектных работ – в пределах $58 тыс. США, стоимость оборудования – от $310 тыс. до $2200 тысяч. Первоначальный аванс – 80% от стоимости первого этапа. Для подготовки договора от заказчика потребуется техническое задание на выполнение работ. В техническом задании следует указать адресные, климатические, географические данные по обьекту рекультивации, его площадь, геоморфологию, требуемый конечный результат почвообразования, наличие рядом с обьектом рекультивации источника энергоснабжения и воды, подьездных дорог, площадки для расположения производственного цеха.7 ноября 2013Статья

Новые разработки Центра по сапропелю в области почвообразования дают возможность перспективы восстановления истощенных и техногенно нарушенных земель, создания плодородного слоя и зеленых лесных массивов, земледелия в пустынях и на засоленных территориях. Такая возможность появилась с созданием капсульного сапропелевого почвообразователя. Разработана технология его производства и внесения в различные типы восстанавливаемых почв или вновь образующихся плодородных территорий. Капсульный почвообразователь из сапропеля интересен не только как материал, образующий плодородный слой земли, но и как укрепляющий ее от эрозионного разрушения, защиты от накопления в ней тяжелых металлов и радионуклидов, препятствующий засолению и выветриванию субстрат. Пригоден для удобрения и повышения гумуса в почвах, созданию оазисов в пустынных районах, озеленения городов и паркостроения на засоленных и «бедных» почвах, выращивания сельскохозяйственных культур на истощенных землях. Технология производства почвообразователя основана на свойствах сапропеля удерживать в себе молекулярную воду, равномерно во времени и в пространстве распределять ее и удобряющие растения элементы, сорбировать на себе радионуклиды и тяжелые металлы, не давая им усваиваться растениями, препятствовать диффузии солей из окружающего пространства к корневой системе саженцев. Капсула сапропелевого почвообразователя выполняется из двух оболочек по принципу наслоения пирога – «друг на друге» или «друг в друге» . В зависимости от требований и задач почвообразования применяют ту или другую схему производства. Так, например, для выращивания сельхозкультур и площадного травяного озеленения на техногенно нарушенных или пустынных землях применяют сапропелевый почвообразователь произведенный по технологии «друг на друге», для озеленения, садоводства или растениеводства на засоленных землях целесообразным является сапропелевый почвообразовтаель в капсулах «друг в друге». Центр по сапропелю предлагает заинтересованным структурам полный пакет услуг и оборудование для производства капсульного почвообразователя из сапропеля, осуществляет поисковую оценку сырья для данного бизнеса, разрабатывает способы и адаптирует технологию внесения производимого почвообразователя в различные виды земель в различных климатических и природных зонах. Предварительные натурные исследования показали эффективность применения сапропеля в виде капсул для почвообразования на Ближнем Востоке в Иордании в окрестностях города Акабу. Хорошие результаты применения капсул «друг в друге» получены на экспериментальном участке по городскому озеленению на засоленных площадях города. Астаны (Казахстан) и созданию вокруг него зеленых коридоров и лесопосадок. В данном случае нами разведаны и уже осваиваются два месторождения сапропеля. необходимого для производства капсульного почвообразователя. Оборудование производства занимает незначительные площади и не требует высокой квалификации специалистов. Технологическая схема по производству и применению сапропеля в капсульном образовании почвенного плодородного слоя имеет два варианта ее осуществления. По первому - на месторождениях сапропеля осуществляют добычу сырья, его обезвоживание до требуемых значений, подготавливают компоненты (составляющие) капсул, доставляют их на место использования, в специально оборудованном цеху производят из компонентов готовые капсулы и вносят их в землю. По второму варианту – необходимого компонентного состава капсулы почвообразователя изготавливают на месте добычи сырья, доставляют их в район использования и вносят готовыми в землю. После внесения капсул такого сапропелевого почвообразователя требуется полив. Развертывание бизнеса по производству данного вида продукции во времени занимает около 8 месяцев. Основной составляющей производственного цикла является поиски и оценка сырья, необходимого для изготовления капсульного почвообразователя. По времени это занимает до 2,5 месяцев. Состав оболочек капсул почвообразователя из сапропеля различный, находится в зависимости от территории применения и природно-климатической зоны ее расположения, состава и свойств улучшаемых или вновь создаваемых земель, от того, что будет произрастать в данной местности. От последнего во многом зависит и размер капсул почвообразователя. Например, для создания лугового ландшафта с травяным покрытием производят и применяют капсулы размером до 120 мм в диаметре, для кустарниковых насаждений – до 800 мм, для деревьев – до 1800 мм. Для засоленных почв используется почвооразователь «друг в друге», когда внешняя оболочка капсулы сорбирует на себе соли, не дает их проникновению во внутреннюю часть, которая вмещает в себе семена или саженцы растений, дает им удобрения и воду, способствует росту и развитию корневой системы. Для пустынных и обедненных земель используется капсулы «друг на друге». Верхний слой капсулы служит предохраняющим семена и растущую корневую систему растения от перепадов температур, гумусообразующим субстратом, удерживающим воду в молекулярном виде и препятствующим ее испарению из нижнего слоя. В нижнем слое капсулы размещаются удобряющие растение микро- и макроэлементы, вода, семена или саженцы растений. Центр по сапропелю при желании заказчика берет весь комплекс работ по открытию данного вида бизнеса «под ключ». Для заинтересованных лиц и предприятий Центр по сапропелю готовит комплект технологической документации и оборудования по производству капсульного почвообразователя из сапропеля применительно к различным условиям рекультивации, восстановления, укрепления или создания продуктивных почв и земель. Работы по организации бизнеса подразделяются на 5 этапов: 1. полевые оценочные и камерально-лабораторные работы и анализы почв рекультивируемых земель или вновь создаваемых территорий, разработка рецептуры и дозировки почвообразователя, 2. поисково-оценка и геологическая разведка месторождений сапропелевого сырья, 3. проект производства капсульного почвообразователя из сапропеля, 4. поставка, монтаж оборудования по спецификации проекта, обучение персонала, 5. проект рекультивации земель капсульным сапропелевым почвообразователем с разработкой технологической и компонентной карты. Все работы выполняются по договору и календарному план-графику. Обычные сроки поставки услуг и оборудования по комплексу – не более 1 года. Стоимость подготовительных и проектных работ – в пределах $58 тыс. США, стоимость оборудования – от $310 тыс. до $2200 тысяч. Первоначальный аванс – 80% от стоимости первого этапа. Для подготовки договора от заказчика потребуется техническое задание на выполнение работ. В техническом задании следует указать адресные, климатические, географические данные по обьекту рекультивации, его площадь, геоморфологию, требуемый конечный результат почвообразования, наличие рядом с обьектом рекультивации источника энергоснабжения и воды, подьездных дорог, площадки для расположения производственного цеха.7 ноября 2013Статья Центр по сапропелю в 2012 г. предложил российскому рынку экологических продуктов свое новое решение: технологию производства и применения торфо-сапропелевых капсул (матов) для территориальной локализации нефтезагрязняющих веществ с последующей биоремедиацией и восстановлением почв после их проливов и утечек. Теоретическое и опытно-экспериментальное обоснование использования сапропеля и торфа для придания первоначального состояния почвам в местах их загрязнения нефтью еще в 1989 году было предложено АО «Сапропэк». Апробация способа происходила в Эстонии в ПО «Эстонфосфорит». Работы проводились Опытной лабораторией рекультивации нарушенных горными работами земель Министерства удобрений СССР под руководством к.т.н. Н.Д.Бычека. Технологический прогресс позволил в настоящее время производить качественные и высокоэффективные сорбирующие и разлагающие нефть торфо-сапропелевые сыпучие смеси и капсулы (маты), поставил их в ряд наиболее эффективных и высокотехнологичных материалов экологического характера. Предлагаемые торфо-сапропелевые сыпучие смеси и капсулы повышают в разы степень очистки нефтезагрязненных почв и почвогрунтов. Технический результат достигается тем, что в данном способе используют специально приготовленную сыпучую смесь или двухслойные капсулы (маты) из сапропеля и торфа, содержащие биопрепарат «Дестройл» в количестве 1,5-2,0 г на 1 м3 смеси. Смесь вносят в количестве 3-5 кг (в пересчете на сухое вещество) на 1 м2 почв или почвогрунтов. Торфо-сапропелевая смесь приготавливается на специальном оборудовании заданной влажности и уплотнения. Торфо-сапропелевые плоские капсулы (маты) изготавливаются двухслойными. Нижний слой капсулы служит биоремедиационным материалом для нефтезагрязнителя почв, а верхний – создающий растительную и гумусосодержащую поверхность в прошлом загрязненной территории. Рекультивацию загрязненных нефтью территорий торфо-сапропелевой смесью или капсулами (матами) производят при температуре воздуха +15-25*С. Рекультивация загрязненных нефтью участков осуществляется по двум вариантам. Вариант 1. Подвергающийся очистке от нефти участок на глубину до 30 см дискуют, разрыхляют боронами и выкладывают по нему торфо-сапропелевую сыпучую смесь с биопрепаратом «Дестройл». После опять дискуют поверхность, повторяя данную процедуру каждые 10 дней. Процесс повторяют не менее двух раз. Почвогрунты участка постоянно поддерживают в увлажненном состоянии. Взаимодействуя с загрязненными почвами, торфо-сапропелевая смесь разрушает структуру загрязнителя, превращает нефть в воду и углекислый газ, насыщает грунт удобряющими компонентами, полезными бактериями и гумусом. Семена травы, добавляемые в смесь при ее производстве, дают параллельно очистке почвы всходы и озеленяют участок. Способ позволяет очистить территорию от нефтесодержащих загрязнителей и уменьшить их количество в почвах через 30 дней – в 2,1 раза, через 60 дней – в 8,95 раза, через 90 дней – в 21.8 раза. Вариант 2. Всю площадь рекультивируемого участка дискуют на глубину до 30 см. На его поверхность укладывают двухслойные торфо-сапропелевые плоские капсулы (маты). Обильно увлажняют участок. Под воздействием воды и внутренних физико-химических процессов в нижнем слое капсулы происходит набухание торфо-сапропелевой уплотненной массы, растворение биопрепарата «Дестройл» и его взаимодействие с нефтью и загрязненными почвами, расщепление молекул нефти на воду и углекислый газ, преобразование и самоочистка загрязненного слоя почвы. Верхний слоя капсулы дает удобрительные вещества, почвообразующий гумус и позволяет над рекультивируемым слоем почвы параллельно разложению нефтесодержащего загрязнителя озеленять территорию травяным или кустарниковыми покрытием. Способ позволяет очистить участок от нефтесодержащих загрязнителей и уменьшить их количество в почвах через 30 дней – в 3 раза, через 60 дней – в 12 раз, через 90 дней – в 25 раз. Практически весь процесс очистки почвы от нефти происходит в один вегетационный период. Это объясняется тем, что во вносимом торфо-сапропелевом композите содержится существенно больше нефтеокисляющих микроорганизмов, чем в обычном грунте, а их работа сопровождается повышенной аэрацией слоя почвы и образованием гумуса. Сапропель обладает сорбирующими свойствами, полным набором удобряющих веществ, микрофлорой, гумусом. Торф выполняет роль вмещающего сорбента, почвообразующего и повышающего аэрацию материала. Торф и сапропель вместе равномерно и последовательно распределяют функции почвообразователя, дозирующего биопрепарат «Дестройл» субстрата, привносящего удобрения и вмещающего семена озеленителя мелиоранта. Содержание биопрепарата «Дестройл» в смеси или нижнем слое торфо-сапропелевой капсулы (мата) принимается оптимальным 1.5-2 г на 1 м3 рекультиванта. Уменьшение данного количества приводит к недостатку нефтеокисляющих микроорганизмов в полученной смеси или композите и ухудшению показателей очистки почвогрунтов, а увеличение количества биопрепарата - не способствует улучшению данных показателей. Количество используемого сапропеля и торфа, идущего на производство рекультиванта при его внесении в сыпучем виде или укладку капсулами (матами) на загрязненной территории очистки, должно быть 3-5 кг (в пересчете на сухое вещество) на 1 м2 подвергающегося очистке грунта или почвы. Линии производства торфо-сапропелевого рекультиванта в виде сыпучей смеси или плоских капсул (матов) состоят из добычного, перерабатывающего, уплотняющего и фасующего продукцию оборудования. В производстве данного рекультиванта используется торфяное и сапропелевое сырье естественной влажности. Процесс производства – беспрерывный. Производительность комплекса: 1-8 т/час готовой продукции. Сыпучий рекультивант фасуется в мягкие контейнеры или мешки, капсульный рекультивант укладывается на поддоны и обтягивается термоусадной пленкой для транспортировки и хранения. Срок хранения рекультиванта определяется годностью биопрепарата «Дестройл» и ограничивается 2-3 месяцами. Сроки ввода предприятия по производству торфо-сапропелевого рекультиванта с учетом поисково-оценочных работ на месторождении сырья – до 10 месяцев. Стоимость комплекса – от 23 до 42 млн. руб. в зависимости от производительности, фасовки и вида производимого продукта.7 ноября 2013Статья

Центр по сапропелю в 2012 г. предложил российскому рынку экологических продуктов свое новое решение: технологию производства и применения торфо-сапропелевых капсул (матов) для территориальной локализации нефтезагрязняющих веществ с последующей биоремедиацией и восстановлением почв после их проливов и утечек. Теоретическое и опытно-экспериментальное обоснование использования сапропеля и торфа для придания первоначального состояния почвам в местах их загрязнения нефтью еще в 1989 году было предложено АО «Сапропэк». Апробация способа происходила в Эстонии в ПО «Эстонфосфорит». Работы проводились Опытной лабораторией рекультивации нарушенных горными работами земель Министерства удобрений СССР под руководством к.т.н. Н.Д.Бычека. Технологический прогресс позволил в настоящее время производить качественные и высокоэффективные сорбирующие и разлагающие нефть торфо-сапропелевые сыпучие смеси и капсулы (маты), поставил их в ряд наиболее эффективных и высокотехнологичных материалов экологического характера. Предлагаемые торфо-сапропелевые сыпучие смеси и капсулы повышают в разы степень очистки нефтезагрязненных почв и почвогрунтов. Технический результат достигается тем, что в данном способе используют специально приготовленную сыпучую смесь или двухслойные капсулы (маты) из сапропеля и торфа, содержащие биопрепарат «Дестройл» в количестве 1,5-2,0 г на 1 м3 смеси. Смесь вносят в количестве 3-5 кг (в пересчете на сухое вещество) на 1 м2 почв или почвогрунтов. Торфо-сапропелевая смесь приготавливается на специальном оборудовании заданной влажности и уплотнения. Торфо-сапропелевые плоские капсулы (маты) изготавливаются двухслойными. Нижний слой капсулы служит биоремедиационным материалом для нефтезагрязнителя почв, а верхний – создающий растительную и гумусосодержащую поверхность в прошлом загрязненной территории. Рекультивацию загрязненных нефтью территорий торфо-сапропелевой смесью или капсулами (матами) производят при температуре воздуха +15-25*С. Рекультивация загрязненных нефтью участков осуществляется по двум вариантам. Вариант 1. Подвергающийся очистке от нефти участок на глубину до 30 см дискуют, разрыхляют боронами и выкладывают по нему торфо-сапропелевую сыпучую смесь с биопрепаратом «Дестройл». После опять дискуют поверхность, повторяя данную процедуру каждые 10 дней. Процесс повторяют не менее двух раз. Почвогрунты участка постоянно поддерживают в увлажненном состоянии. Взаимодействуя с загрязненными почвами, торфо-сапропелевая смесь разрушает структуру загрязнителя, превращает нефть в воду и углекислый газ, насыщает грунт удобряющими компонентами, полезными бактериями и гумусом. Семена травы, добавляемые в смесь при ее производстве, дают параллельно очистке почвы всходы и озеленяют участок. Способ позволяет очистить территорию от нефтесодержащих загрязнителей и уменьшить их количество в почвах через 30 дней – в 2,1 раза, через 60 дней – в 8,95 раза, через 90 дней – в 21.8 раза. Вариант 2. Всю площадь рекультивируемого участка дискуют на глубину до 30 см. На его поверхность укладывают двухслойные торфо-сапропелевые плоские капсулы (маты). Обильно увлажняют участок. Под воздействием воды и внутренних физико-химических процессов в нижнем слое капсулы происходит набухание торфо-сапропелевой уплотненной массы, растворение биопрепарата «Дестройл» и его взаимодействие с нефтью и загрязненными почвами, расщепление молекул нефти на воду и углекислый газ, преобразование и самоочистка загрязненного слоя почвы. Верхний слоя капсулы дает удобрительные вещества, почвообразующий гумус и позволяет над рекультивируемым слоем почвы параллельно разложению нефтесодержащего загрязнителя озеленять территорию травяным или кустарниковыми покрытием. Способ позволяет очистить участок от нефтесодержащих загрязнителей и уменьшить их количество в почвах через 30 дней – в 3 раза, через 60 дней – в 12 раз, через 90 дней – в 25 раз. Практически весь процесс очистки почвы от нефти происходит в один вегетационный период. Это объясняется тем, что во вносимом торфо-сапропелевом композите содержится существенно больше нефтеокисляющих микроорганизмов, чем в обычном грунте, а их работа сопровождается повышенной аэрацией слоя почвы и образованием гумуса. Сапропель обладает сорбирующими свойствами, полным набором удобряющих веществ, микрофлорой, гумусом. Торф выполняет роль вмещающего сорбента, почвообразующего и повышающего аэрацию материала. Торф и сапропель вместе равномерно и последовательно распределяют функции почвообразователя, дозирующего биопрепарат «Дестройл» субстрата, привносящего удобрения и вмещающего семена озеленителя мелиоранта. Содержание биопрепарата «Дестройл» в смеси или нижнем слое торфо-сапропелевой капсулы (мата) принимается оптимальным 1.5-2 г на 1 м3 рекультиванта. Уменьшение данного количества приводит к недостатку нефтеокисляющих микроорганизмов в полученной смеси или композите и ухудшению показателей очистки почвогрунтов, а увеличение количества биопрепарата - не способствует улучшению данных показателей. Количество используемого сапропеля и торфа, идущего на производство рекультиванта при его внесении в сыпучем виде или укладку капсулами (матами) на загрязненной территории очистки, должно быть 3-5 кг (в пересчете на сухое вещество) на 1 м2 подвергающегося очистке грунта или почвы. Линии производства торфо-сапропелевого рекультиванта в виде сыпучей смеси или плоских капсул (матов) состоят из добычного, перерабатывающего, уплотняющего и фасующего продукцию оборудования. В производстве данного рекультиванта используется торфяное и сапропелевое сырье естественной влажности. Процесс производства – беспрерывный. Производительность комплекса: 1-8 т/час готовой продукции. Сыпучий рекультивант фасуется в мягкие контейнеры или мешки, капсульный рекультивант укладывается на поддоны и обтягивается термоусадной пленкой для транспортировки и хранения. Срок хранения рекультиванта определяется годностью биопрепарата «Дестройл» и ограничивается 2-3 месяцами. Сроки ввода предприятия по производству торфо-сапропелевого рекультиванта с учетом поисково-оценочных работ на месторождении сырья – до 10 месяцев. Стоимость комплекса – от 23 до 42 млн. руб. в зависимости от производительности, фасовки и вида производимого продукта.7 ноября 2013Статья Область применения предлагаемого капсульного сапропелевого почвообразователя – засушливые, степные и пустынные с резкими перепадами сезонных и суточных температур регионы с повсеместными слабосолеными землями или территориями, склонными к ветровому, дождевому или сорбционному засолению. Почвообразователь разработан на основе озерного сапропеля и болотного торфа с добавлением стимуляторов роста и укрепления корневой системы растений. Выполнен почвообразователь в виде капсулы из внешней плотной оболочки и внутреннего рыхлого ядра. Внешняя оболочка изготавливается методом сухого прессования и предназначена для образования почвы и гумуса вокруг высаживаемых в капсуле растений, сорбции на своей внешней поверхности соли из окружающего капсулу пространства и защиты от нее собственного внутреннего объема. Служит сорбирующим буфером, препятствующим проникновению солей, тяжелых металлов и радионуклидов к корневой системе высаженных внутри капсулы растений. Ядро капсулы насыпное с уплотнением, подвижными калием и фосфором, имеет многочисленные микроэлементы, включает гуминовые и фолиевые кислоты (активаторы роста). В ядро капсулы высаживаются семена или саженцы растений. Имеет ряд присущих только ему свойств: - гидронасоса, добывающего воду из окружающего воздуха и росы от перепада суточных температур - гидроаккумулятора и дозатора потребления собственной связной (молекулярной) воды растениями с предотвращением ее испарения и гравитационной фильтрации, - химического аккумулятора, не требующего дополнительного внесения фосфорных, азотных и калийных удобрений, - пролонгатора удобряющих собственных элементов за счет постепенного и равномерного потребления их растениями. - аккумулятора и равномерного дозатора собственных и вносимых микроэлементов. Капсульный почвообразователь предназначен для озеленения территорий высадкой травяной, кустарниковой растительности и деревьев. Для этих целей изготавливается определенных размеров и объема. Включает в себя связную молекулярную воду, все необходимые для каждого вида растений микро и макро- элементы, вносимые при его производстве. К месту употребления доставляется в фасовочной таре на поддонах в вакуумной упаковке термопленкой. При почвообразовании желательный одноразовый полив только уплотненного ядра капсулы. После полива поверхность капсулы желательно покрывать сыпучим неуплотненным почвообразователем из ядра. В процессе произрастания растений желательный только капельный полив с уменьшенным расходом воды в 3-4 раза, не требует на протяжении 5-7 лет удобрений. Под действием влаги и воздуха внешняя оболочка капсулы постепенно из года в год за счет увеличения в объеме нивелирует границу с вмещающей ее засоленной почвой и более рыхлым ядром, удерживая в ее внешней приграничной части сорбируемые годами соли. Эта часть капсулы служит буферным слоем для соленных, песчаных и каменистых вмещающих ее почв, надежно охраняет от солевого угнетения и ожогов корневые системы растений. Трава, отмершие листья кустарника, деревьев из года в в год создают собственную органоминеральную основу для зарождение обогащенной гумусом почвы и микрофлоры. Центр по сапропелю освоил технологию производства данного капсульного почвообразователя на месторождениях сапропеля в Тюменской и Челябинской области. Это позволяет довольно дешево поставлять его в Казахстан, где по программам создания лесопосадок, «зеленого кольца» вокруг столицы страны – Астаны, сельхозугодий и городского озеленения его приобретение может обходиться в 3500-6400 тыс. рублей за 1000 л, что в разы дешевле используемого в настоящее время почвогрунта. Используемый почвогрунт носит сезонное непродолжительное применение, не универсален, требует обильного полива, не защищает растения от ожогов и их угнетения солями. Центр по сапропелю в 2009-2010 г.г. по договору с малым и средним бизнесом г. Астаны занимался поисковой разведкой месторождений местной сырьевой базы для производства капсульного и сыпучего рекультиванта и почвообразователя на засоленных казахстанских землях. В частности, для городского озеленения и создания «зеленого кольца» лесонасаждений вокруг столицы. За основу городского озеленения принимались травяной и цветочный растительный покров одно- и многолетних высадок. Для лесопосадок использовались хвойные и лиственные, кустарниковые насаждения. Сырье (торф и сапропель) для капсульного почвообразователя завозилось из месторождений Лебединое и Бугунчук Тюменской области, частично использовалось местное – из месторождения Жаланаш. Опытно-промышленные работы в теплицах и натурные, с высадкой деревьев в городе и в пригородной зоне, дали положительные результаты. Деревья интенсивно развивают корневую систему, прибавляют в росте и полностью адаптировались к новому почвообразователю. Однолетние и многолетние травы и цветы как в теплицах, так и в естественных условиях быстрее всходят, дольше цветут, развивают и укрепляют корневую и стеблевую систему. Все высаженные растения в сапропеле-торфяной почвообразователь меньше требую полива, обладают практически 100% всхожестью. На территории лесопосадки с 2010 по 2013 г.г. содержание солей в почвах за счет сорбционных свойств почвообразователя снизилось в 7 раз, а при городском озеленении дополнительно к этому снизилась концентрация тяжелых металлов и их накопление в стеблях и листьях. Это дает возможность наряду с другими положительными результатами создать в городе идеально экологически чистую парковую зону, а вокруг Астаны – защитное «зеленое» кольцо и оздоровительную рекреационную территорию, куда могли бы приезжать люди для отдыха и оздоровления.7 ноября 2013Статья

Область применения предлагаемого капсульного сапропелевого почвообразователя – засушливые, степные и пустынные с резкими перепадами сезонных и суточных температур регионы с повсеместными слабосолеными землями или территориями, склонными к ветровому, дождевому или сорбционному засолению. Почвообразователь разработан на основе озерного сапропеля и болотного торфа с добавлением стимуляторов роста и укрепления корневой системы растений. Выполнен почвообразователь в виде капсулы из внешней плотной оболочки и внутреннего рыхлого ядра. Внешняя оболочка изготавливается методом сухого прессования и предназначена для образования почвы и гумуса вокруг высаживаемых в капсуле растений, сорбции на своей внешней поверхности соли из окружающего капсулу пространства и защиты от нее собственного внутреннего объема. Служит сорбирующим буфером, препятствующим проникновению солей, тяжелых металлов и радионуклидов к корневой системе высаженных внутри капсулы растений. Ядро капсулы насыпное с уплотнением, подвижными калием и фосфором, имеет многочисленные микроэлементы, включает гуминовые и фолиевые кислоты (активаторы роста). В ядро капсулы высаживаются семена или саженцы растений. Имеет ряд присущих только ему свойств: - гидронасоса, добывающего воду из окружающего воздуха и росы от перепада суточных температур - гидроаккумулятора и дозатора потребления собственной связной (молекулярной) воды растениями с предотвращением ее испарения и гравитационной фильтрации, - химического аккумулятора, не требующего дополнительного внесения фосфорных, азотных и калийных удобрений, - пролонгатора удобряющих собственных элементов за счет постепенного и равномерного потребления их растениями. - аккумулятора и равномерного дозатора собственных и вносимых микроэлементов. Капсульный почвообразователь предназначен для озеленения территорий высадкой травяной, кустарниковой растительности и деревьев. Для этих целей изготавливается определенных размеров и объема. Включает в себя связную молекулярную воду, все необходимые для каждого вида растений микро и макро- элементы, вносимые при его производстве. К месту употребления доставляется в фасовочной таре на поддонах в вакуумной упаковке термопленкой. При почвообразовании желательный одноразовый полив только уплотненного ядра капсулы. После полива поверхность капсулы желательно покрывать сыпучим неуплотненным почвообразователем из ядра. В процессе произрастания растений желательный только капельный полив с уменьшенным расходом воды в 3-4 раза, не требует на протяжении 5-7 лет удобрений. Под действием влаги и воздуха внешняя оболочка капсулы постепенно из года в год за счет увеличения в объеме нивелирует границу с вмещающей ее засоленной почвой и более рыхлым ядром, удерживая в ее внешней приграничной части сорбируемые годами соли. Эта часть капсулы служит буферным слоем для соленных, песчаных и каменистых вмещающих ее почв, надежно охраняет от солевого угнетения и ожогов корневые системы растений. Трава, отмершие листья кустарника, деревьев из года в в год создают собственную органоминеральную основу для зарождение обогащенной гумусом почвы и микрофлоры. Центр по сапропелю освоил технологию производства данного капсульного почвообразователя на месторождениях сапропеля в Тюменской и Челябинской области. Это позволяет довольно дешево поставлять его в Казахстан, где по программам создания лесопосадок, «зеленого кольца» вокруг столицы страны – Астаны, сельхозугодий и городского озеленения его приобретение может обходиться в 3500-6400 тыс. рублей за 1000 л, что в разы дешевле используемого в настоящее время почвогрунта. Используемый почвогрунт носит сезонное непродолжительное применение, не универсален, требует обильного полива, не защищает растения от ожогов и их угнетения солями. Центр по сапропелю в 2009-2010 г.г. по договору с малым и средним бизнесом г. Астаны занимался поисковой разведкой месторождений местной сырьевой базы для производства капсульного и сыпучего рекультиванта и почвообразователя на засоленных казахстанских землях. В частности, для городского озеленения и создания «зеленого кольца» лесонасаждений вокруг столицы. За основу городского озеленения принимались травяной и цветочный растительный покров одно- и многолетних высадок. Для лесопосадок использовались хвойные и лиственные, кустарниковые насаждения. Сырье (торф и сапропель) для капсульного почвообразователя завозилось из месторождений Лебединое и Бугунчук Тюменской области, частично использовалось местное – из месторождения Жаланаш. Опытно-промышленные работы в теплицах и натурные, с высадкой деревьев в городе и в пригородной зоне, дали положительные результаты. Деревья интенсивно развивают корневую систему, прибавляют в росте и полностью адаптировались к новому почвообразователю. Однолетние и многолетние травы и цветы как в теплицах, так и в естественных условиях быстрее всходят, дольше цветут, развивают и укрепляют корневую и стеблевую систему. Все высаженные растения в сапропеле-торфяной почвообразователь меньше требую полива, обладают практически 100% всхожестью. На территории лесопосадки с 2010 по 2013 г.г. содержание солей в почвах за счет сорбционных свойств почвообразователя снизилось в 7 раз, а при городском озеленении дополнительно к этому снизилась концентрация тяжелых металлов и их накопление в стеблях и листьях. Это дает возможность наряду с другими положительными результатами создать в городе идеально экологически чистую парковую зону, а вокруг Астаны – защитное «зеленое» кольцо и оздоровительную рекреационную территорию, куда могли бы приезжать люди для отдыха и оздоровления.7 ноября 2013Статья Над созданием этих странных зверюшек потрудилась матушка-природа. Никакого фотошопа. Некоторые художники и дизайнеры развлекаются созданием фантастических животных. Ретушер Ян Олихок, например, берет фотографии зверюшек из стоков и совсем не просто соединяет их. Получается этакая фотошоп-генетика. Так вот наша подборка — это совсем не тот случай. Над созданием этих странных зверюшек потрудилась матушка-природа. И селекционеры, если речь идет об умилительных плюшевых коровах. В морских глубинах, лесах Мадагаскара и африканских саваннах обитают животные весьма экзотической внешности. Плюшевые коровы Пушистую безрогую породу КРС разводят на фермах Лотнера в американском штате Айова. Ай-ай Он же руконожка или мадагаскарская руконожка. Гримпотевтис Род глубоководных осьминогов. Плащеносный броненосец Или аргентинский щитоносец. Гривистый волк Длинные ноги помогают волку, больше похожему на лису, обозревать окрестности, двигаясь в высокой траве. Хохлатый олень Самцы имеют выступающие изо рта длинные клыки. Голый землекоп Эти голые грызуны совсем не чувствуют боли от порезов и ожогов. Мара Он же патагонский заяц или патагонская свинка Иравадийский дельфин В отличие от других представителей семейства дельфиновые, у него отсутствует клюв и он имеет гибкую шею. Геренук Или жирафовая газель. Дюгонь «Дюгонь» в переводе с малайского означает «русалка», «морская дева». Бабирусса У старых самцов верхние клыки иногда врастают кончиками в кожу лба. Миноги Зубастым ртом паразиты присасываются к рыбам. Фосса Мадагаскарский хищник Звездонос Он же звездорыл. Из семейства кротовых. Малайский шерстокрыл Живет на деревьях и никогда добровольно не спускается на землю. Зебровый дукер Черных полос на спине строго от 12 до 15 штук. Краб Йети Мех на клешнях — это густые длинные щетинки. Чудная райская птица Во время брачного танца самец раскрывает свой веерообразный «воротник» и танцует перед самкой. Рыба-капля Самая унылая рыба на планете. Гигантская трехногая черепаха Панцирь у нее мягкий и гладкий. Жирнохвостый тушканчик Подвид гобийский жирнохвостый карликовый тушканчик Японский краб-паук Длина тела с ногами достигает 4 метров.16 октября 2013Статья

Над созданием этих странных зверюшек потрудилась матушка-природа. Никакого фотошопа. Некоторые художники и дизайнеры развлекаются созданием фантастических животных. Ретушер Ян Олихок, например, берет фотографии зверюшек из стоков и совсем не просто соединяет их. Получается этакая фотошоп-генетика. Так вот наша подборка — это совсем не тот случай. Над созданием этих странных зверюшек потрудилась матушка-природа. И селекционеры, если речь идет об умилительных плюшевых коровах. В морских глубинах, лесах Мадагаскара и африканских саваннах обитают животные весьма экзотической внешности. Плюшевые коровы Пушистую безрогую породу КРС разводят на фермах Лотнера в американском штате Айова. Ай-ай Он же руконожка или мадагаскарская руконожка. Гримпотевтис Род глубоководных осьминогов. Плащеносный броненосец Или аргентинский щитоносец. Гривистый волк Длинные ноги помогают волку, больше похожему на лису, обозревать окрестности, двигаясь в высокой траве. Хохлатый олень Самцы имеют выступающие изо рта длинные клыки. Голый землекоп Эти голые грызуны совсем не чувствуют боли от порезов и ожогов. Мара Он же патагонский заяц или патагонская свинка Иравадийский дельфин В отличие от других представителей семейства дельфиновые, у него отсутствует клюв и он имеет гибкую шею. Геренук Или жирафовая газель. Дюгонь «Дюгонь» в переводе с малайского означает «русалка», «морская дева». Бабирусса У старых самцов верхние клыки иногда врастают кончиками в кожу лба. Миноги Зубастым ртом паразиты присасываются к рыбам. Фосса Мадагаскарский хищник Звездонос Он же звездорыл. Из семейства кротовых. Малайский шерстокрыл Живет на деревьях и никогда добровольно не спускается на землю. Зебровый дукер Черных полос на спине строго от 12 до 15 штук. Краб Йети Мех на клешнях — это густые длинные щетинки. Чудная райская птица Во время брачного танца самец раскрывает свой веерообразный «воротник» и танцует перед самкой. Рыба-капля Самая унылая рыба на планете. Гигантская трехногая черепаха Панцирь у нее мягкий и гладкий. Жирнохвостый тушканчик Подвид гобийский жирнохвостый карликовый тушканчик Японский краб-паук Длина тела с ногами достигает 4 метров.16 октября 2013Статья Сухая закваска «Кефир индийских йогов».Ученые Института Дальнего Востока разработали уникальную технологию получения целебной кефирной закваски из грибка индийских йогов методом вакуумной сушки, который позволяет сохранить в неизменном виде все полезные активные компоненты напитка при достаточно длительном сроке хранения.Закваска «Кефир индийских йогов» состоит из нескольких видов лакто бактерий, молочнокислых кокков и лакто сбраживающих дрожжей. Эта полезная микрофлора заселяет кишечник человека, вытесняя условно патогенную микрофлору.В 100 г кефира, полученного путем сквашивания обычного молока тибетским молочным грибом, содержатся:витамин А – от 0,04 до 0,12мгвитамин В1 (тиамин) – около 0,1мгвитамин В2 (рибофлавин) – от 0,15 до 0,3 мгниацин (РР) – около 1 мгвитамин В6 (пиридоксин) – до 0,1 мгвитамин В12 (кобаламин) – около 0,5 мгкальций – 120 мгжелезо – около 0,1-0,2 мг.Дополнительная информация:Наш организм отравляют продукты гниения в кишечнике в результате переедания, нарушения обмена веществ. Не хватает лакто бактерий. Сухой кефир – уникальный продукт. Культура содержит множество полезных бактерий, нескольких видов лакто бактерий, молочнокислых кокков и лакто сбраживающих дрожжей, которые помогают при лечении различных заболеваний. Кефир облегчает аллергические реакции, а через 2 года позволяет забыть о них, облегчает сердечнососудистые заболевания, остеопороз, атеросклероз, растворяет камни в желчном пузыре, помогает при язвенной болезни желудка, восстанавливает печень, полезен гипертоникам, при лечении доброкачественной опухали, после лечения антибиотиками восстанавливает микрофлору кишечника, устраняет дисбактериоз, дает ощущение бодрости. В древности лечили бубонную чуму и туберкулез.Чудо-кефир используется для профилактики возникновения рака 1-ой степени, заболевания суставов. Кефир богат витаминами: Б1, Б2, А, РР, Б6, Б12, Д, железо, цинк, кальций, содержит фолиевую кислоту, ферменты, полисахариды.В кефир можно добавить: чеснок, орехи, укроп. Из кефира можно приготовить творожок: не поднимать температуру выше 80 градусов, тогда сохраняются все полезные свойства кефира. Если в кефир добавить кусочки фруктов, натуральный сок, то получится йогурт. Добавив в кефир толченый мел – помогает при восстановлении костей при переломах. Хороши маски на лицо из кефира с творогом. После ванны на тело можно наносить смесь кефира с оливковым маслом. Хорошо делать маски для волос – волосы растут быстрее, становятся блестящими и живыми.Целебные свойства этого молочного грибка поистине уникальны. Важнейшей его способностью является проявление антиаллергенных качеств, что способствует избавления от первичных дисбактериоза и дисбиоза. Кисломолочный напиток, полученный из сухой закваски тибетского грибка, нормализует обмен веществ в организме человека. Рекомендуется при дисбактериозе. Очищает организм от шлаков. Полезен для простаты.Применение сквашенного молока полезно для сердечнососудистой системы. Употребление, приготовленного с помощью сухой закваски, кефира в течение двух-трех лет, позволяет нормализовать артериальное давление. Прекрасно помогает при атеросклерозе – останавливает известкование стенок капилляров. После заболеваний с применением антибиотиков желательно сразу же приступить к регулярному тридцатидневному приему кефира, так как он защищает кишечную флору от гибели полезных бактерий. Способ приготовления:1 пакетик сухой закваски на стакан молока. Заквашивать сутки при температуре +18 градусов. Принимать перед сном, или утром до еды.Употребление:Сквашенное молоко нужно употреблять по 200-250 мл, последний прием за 3—60 минут до сна (на пустой желудок). Сквашенное молоко рекомендуется принимать в течение 20 дней, затем сделать перерыв на 10 дней и вновь повторить 20-дневный курс. Употреблять только односуточный кефир.Противопоказания:Кефир нельзя употреблять инсулинозависимым диабетикам (из-за того, что тибетский кефир снимает все действия лекарств), а также лицам, страдающим бронхиальной астмой. При курсе лечения категорически запрещается употребление алкогольных напитков. Принимая кефир, делайте трехчасовой промежуток с приемом лекарств и кефира. Не принимайте грибной кефир в период активного приема лекарств. Купить можно здесь5 октября 2013Статья